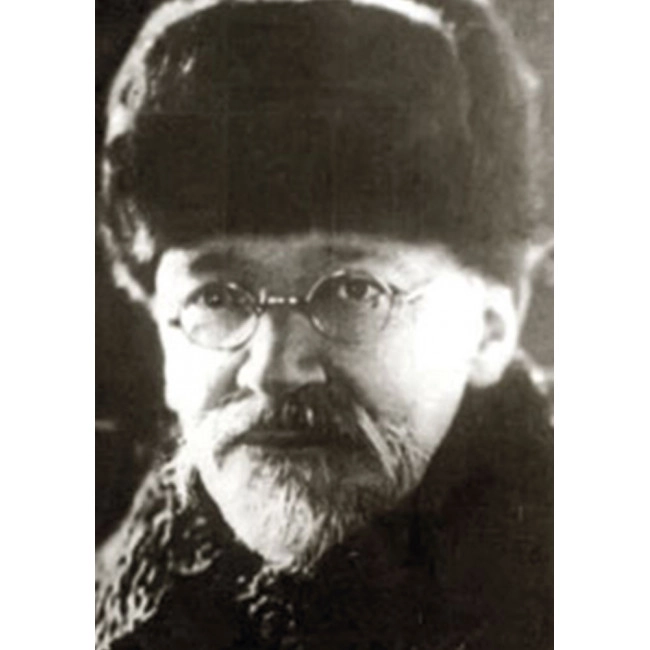

14 (26) мая 1872 года в имперской столице, среди шума невских набережных и строгих фасадов чиновничьего Петербурга, родился мальчик, чья жизнь станет удивительным сплетением науки и свободомыслия. Пётр Столпянский с юности горел тем особым огнём, что заставляет человека искать правду не в учебниках, а в самой жизни.

Карта памяти

Харьковский технологический институт, куда поступил молодой Столпянский, не стал его альма-матер — «неблагонадёжность», клеймо эпохи, вычеркнула его из списков студентов. Но изгнание лишь разожгло в нём жажду познания. Он колесил по России — Смоленск, Екатеринбург, Самара… Работал техником, помощником машиниста, но мысли его уже тогда, должно быть, были заняты не механизмами, а людьми, их прошлым, их историей.

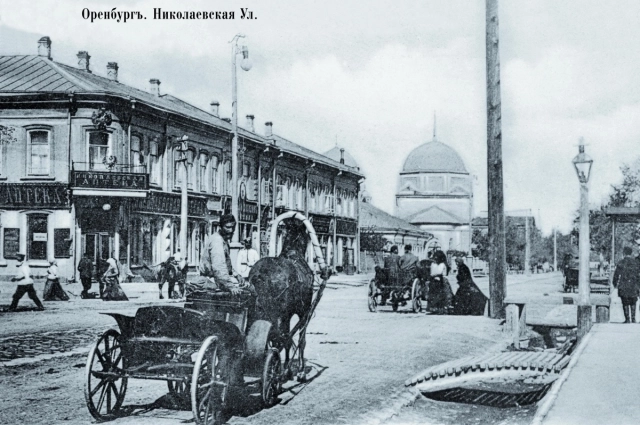

В 1902 году судьба привела его в Оренбург — город, где степной ветер смешивается с запахом яблок из садов Зауралья. Даже занимая скромную должность столоначальника в городской управе, он все свободные часы отдавал архивам. Как отмечал историк Юрий Зобов, «он жил прошлым этого города, как будто сам был его современником в эпоху основания».

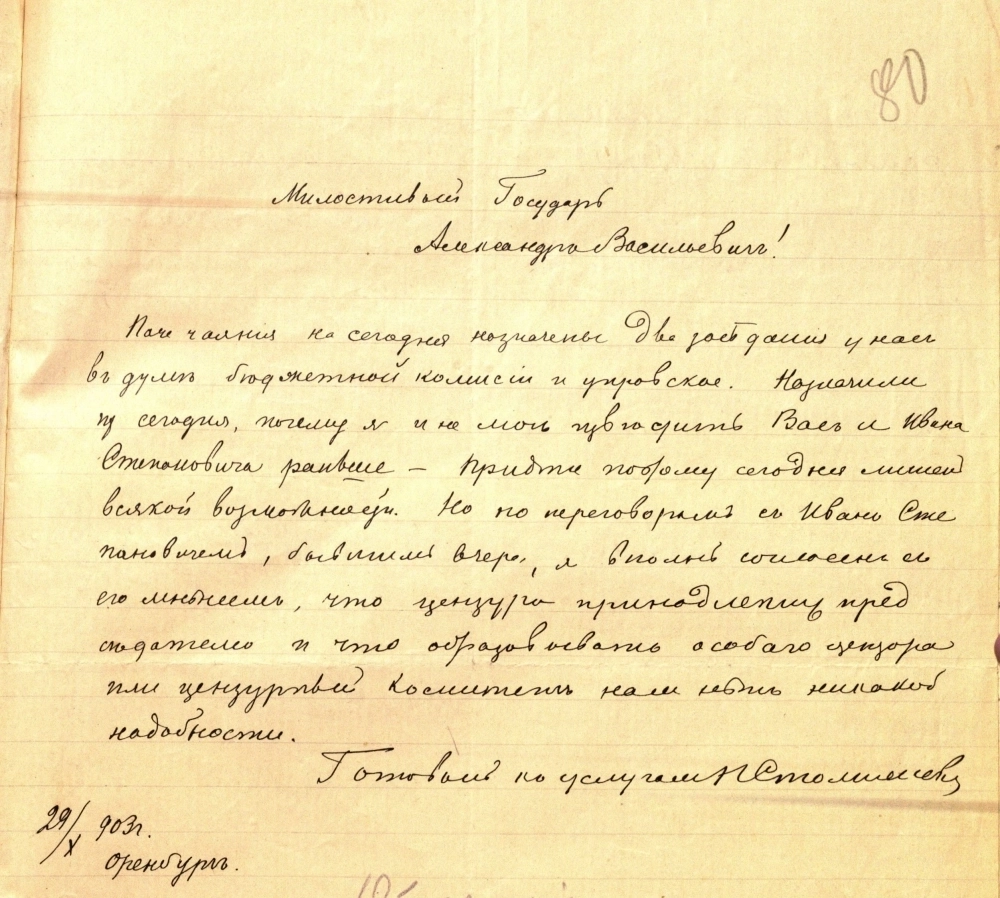

1903 год стал для Столпянского поворотным. В авторитетном «Русском архиве» вышла его статья о первых библиотеках края — не сухой отчёт, а живой рассказ о том, как в степном крае рождалась просвещённая мысль. В том же году он вместе с другими энтузиастами выпустил юбилейный сборник трудов Оренбургской учёной архивной комиссии. Казалось, город начал открывать ему свои тайны.

17 декабря 1904 года Столпянский представил комиссии не просто план Оренбурга — он нарисовал его историю. Линии улиц, словно морщины на лице старого города, показывали, как он рос, как менялся. Члены комиссии единогласно постановили: «Благодарить господина Столпянского». Но он, вероятно, лишь улыбнулся в усы — для него это была не награда, а лишь шаг в долгом пути.

Пётр Николаевич умел совмещать рутинную работу в управе с кропотливыми изысканиями в архивах. Его интересовало всё: как освещались улицы, как строился водопровод, как росла городская дума. Он не просто собирал факты — он вдыхал жизнь в пожелтевшие документы, заставляя их говорить.

Это был человек, для которого история не была мёртвым прошлым — она жила в каждом камне, в каждом названии улицы. И Оренбург, благодаря ему, обретал своё лицо — не просто губернский город, а место, где переплелись судьбы империи и вольного степного края.

Учёный за решёткой

1906 год. Оренбург, затерянный на границе Европы и Азии, неожиданно становится ареной интеллектуального бунта. Пётр Столпянский, приняв редакцию «Оренбургского листка», одним движением пера превращает скромную газету в рупор свободной мысли. Страницы запестрели острыми материалами, критикой власти, голосами местных социалистов. Но в империи, где даже шёпот крамолы был слышен жандармам, такая дерзость не могла остаться безнаказанной. Уже через два месяца типография замолчала — власти наложили арест на издание, а редактора приговорили к девяти месяцам и трём неделям крепости.

Казалось бы, тюрьма должна была сломить его. Но Столпянский и здесь оставался собой — исследователем, летописцем, чудаком с неизменной иронией. Его письма из камеры № 3 Оренбургской тюрьмы — не жалобы узника, а удивительный документ эпохи, где трагическое соседствует с почти чеховской усмешкой.

«Между 7 и 8 часами утра я соизволяю открыть свои божественные очи…», — пишет он, будто не в тюрьме, а в забавном научном эксперименте. Он методично описывает свой быт: просьба кипятка через «волчок», омовение («особенно усердно поливаю лысину, дабы она блестела»), чаепитие и — главное — работу.

Даже в застенках он не расстаётся с карточками для заметок, уже пронумерованными до 1334-й. Читает старые газеты, статистические отчёты, делает выписки. Тюремная камера превращается в кабинет учёного.

Книга, рождённая в ссылке

Именно в эти годы, между тюремными сроками и архивными изысканиями, рождается его главный труд — монография «Город Оренбург» (1908). В предисловии Столпянский скромно называет её «опытом», но каким! Впервые перед читателем город предстал не как сухой перечень дат, а как живой организм.

Он вёл читателя от вокзала к набережной Урала, словно проводник, попутно рассказывая, как зажигались первые фонари, как строился водопровод, как росла городская дума. Его метод был новаторским: хронология уступала место «мысленной прогулке», где прошлое и настоящее переплетались.

«Бедность источников в Оренбурге более чем поразительна», — сокрушался исследователь. Но именно он, вопреки всему, сумел собрать эти крупицы в единую мозаику.

В 1908 году Столпянский покидает Оренбург и возвращается в Петербург. Лекции, экскурсии, работа в газетах — он остаётся в строю, но эпоха меняется. Революция, Гражданская война, сталинские чистки…

Его подпись в последний раз мелькает в документах 1937 года — года Большого террора. Умер ли он своей смертью или разделил судьбу миллионов «неблагонадёжных» — неизвестно.

Но осталась его книга. И его письма из тюрьмы, где даже в камере он находил силы шутить, работать и верить, что история — это не просто архивная пыль, а судьбы людей, которые стоит помнить.

...Сегодня, гуляя по Оренбургу, можно попытаться повторить его маршрут — от вокзала до набережной. И если прислушаться, в шуме уральского ветра, возможно, ещё слышен его смех — человека, который умел быть учёным даже в тюрьме, а в истории города видеть не цифры, а живую душу.