К началу двадцатых годов XXI века органический мир нашей планеты исследован учеными в разных направлениях. Множество открытий уже удалось сделать, и тем самым решить немало проблем человечества. Однако есть в науке особые области, которые по мере изучения становятся всё более «загадочными». Это касается, в том числе, и деятельности микроорганизмов.

Эти живые организмы невозможно увидеть без микроскопа, они не осязаемы и не понятны для обычного человека. Однако именно микроорганизмы «дирижируют» основными процессами жизнедеятельности в природе. Поэтому сегодня они находятся под пристальным вниманием оренбургских учёных из Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (ИКВС).

Эффект синергии

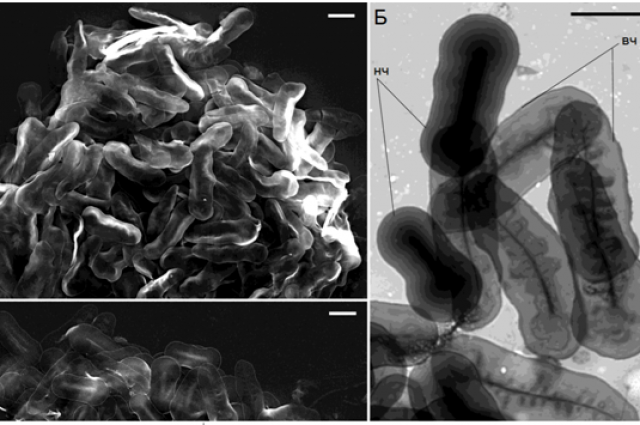

Исследовать мир микроорганизмов можно бесконечно: учёные постоянно находят неизвестных представителей простейших, бактерий, грибов. В Оренбурге на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП), который входит в состав учреждения, специалисты выявили и описали уже 4 новых вида и один род уникальных для нашего региона организмов.

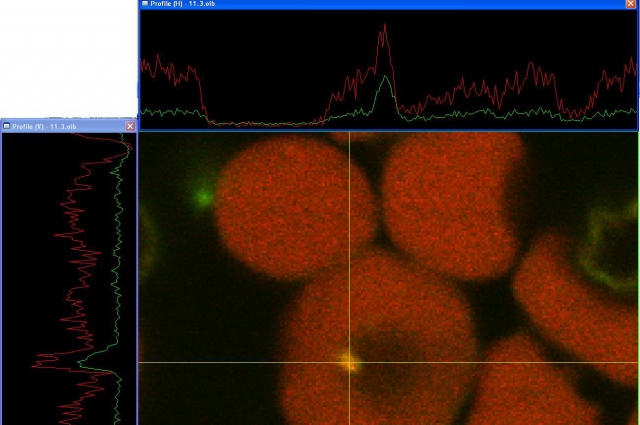

В поисках новых микробов сотрудники ЦКП провели экспедиции в удаленные регионы России, от Белого моря до Крыма и Сибири. Но обнаружить новые виды – это только половина дела. ИКВС – единственное в России научное учреждение, которое специализируется на изучении клеточного и внутриклеточного симбиоза. «Главной нашей задачей остаётся не просто изучение микроорганизмов, но и их взаимодействия, – объясняет Андрей Плотников. – Эти данные позволяют по-новому взглянуть на разработку антибактериальных препаратов. Так сотрудники одной из наших лабораторий под руководством академика РАН Олега Валерьевича Бухарина обнаружили, что можно комбинировать штаммы полезных для человека микроорганизмов таким образом, чтобы усиливать действие каждого из них. Результатом такого взаимодействия будет подавление патогенных микробов в организме человека и, как следствие, высокая эффективность в лечении болезней желудочно-кишечного тракта».

Пока никому в мире не удалось объединить пробиотические культуры таким образом, чтобы усилить эффекты взаимодействующих микроорганизмов, поэтому разработка оренбургских учёных – предпосылка к созданию пребиотиков нового уровня. Однако она до сих пор не была применена на практике: производители лекарственных средств не готовы сотрудничать с нашими микробиологами, предпочитая пусть и не такие эффективные, но привычные разработки крупных игроков фармацевтического рынка, с которыми заключены многомиллионные контракты.

Новый подход

Работы сотрудников Института получают признание коллег на мировом уровне. Одна из них касается нового подхода к лечению бронхиальной астмы у детей. Под руководством члена-корреспондента РАН Сергея Викторовича Черкасова микробиологи совместно с сотрудниками Оренбургского мед. университета выяснили, что возможную роль в развитии астмы могут играть микроорганизмы, которые находятся в ротовой полости. Результаты этих исследований опубликованы в известном английском медицинском журнале. Возможно, вскоре лечить астму у детей будут по иной методике. Ещё одним важным открытием оренбуржцев стало выявление механизмов развития анемии при септических состояниях. Это исследование также может сформировать новый подход к лечению пациентов, у которых по тем или иным причинам начал развиваться сепсис.

Понять «поведение» микроорганизмов и их влияние на окружающую среду учёным помогает современное оборудование. Не так давно на базе учреждения появился современный секвенатор ДНК – это устройство, позволяющее исследовать генетические особенности как микроорганизмов, так и животных, растений, человека. Секвенатор уже стал «проводником» для серьёзных разработок наших учёных. В перспективе он может вывести медицинские учреждения Оренбуржья на новый уровень. Прибор позволяет тестировать эмбрионы перед экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), выявлять генетические формы онкозаболеваний, а также гены, связанные с высоким риском заболеваний сердца, наследственных патологий, психических заболеваний, аутизма, лейкозов. «Работа с высокотехнологичным оборудованием позволит на ранних этапах выявлять риск развития серьёзных генетических заболеваний, – объясняет Андрей Олегович. – Наши сотрудники уже в полной мере владеют методиками работы с секвенатором. Остаётся только ждать момента, когда генетическая диагностика станет одним из привычных методов для медучреждений региона».

Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение

Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение  Обновленный онкодиспансер примет в два раза больше пациентов

Обновленный онкодиспансер примет в два раза больше пациентов  Капитал - в здоровье. В Орске начал свою работу онкоцентр

Капитал - в здоровье. В Орске начал свою работу онкоцентр  Оренбургские молодые специалисты, работающие на селе, получат миллион

Оренбургские молодые специалисты, работающие на селе, получат миллион  При поддержке РСХБ агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» станет национальной компанией

При поддержке РСХБ агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» станет национальной компанией