Тарас Шевченко оказался в Оренбургской губернии не по собственной воле, но это путешествие оставило в его судьбе заметный след. 9 июня 1847 года Кобзарь приехал в Оренбург. Здесь началась его десятилетняя ссылка.

2500 рублей за свободу

Тяжкой и тернистой была стезя, уготованная судьбой Тарасу Шевченко. Его колыбелью стало село Моринцы, затерянное в бескрайних просторах Киевской губернии. Родители его, крепостные крестьяне, согнувшие спины в полях и на барщине, едва находили время для сына, и потому растили его дед да старшая сестра Катерина – её ласковые руки и тихие песни стали для мальчика первым утешением.

Но детство, и без того нерадостное, вскоре омрачилось новым горем – умерла мать. Отец, скорбя, привёл в дом другую хозяйку, и с той поры для Тараса начались дни горькие, как полынь. Мачеха, обременённая тремя своими детьми, видела в пасынке лишний рот, и после смерти отца он, не выдержав её холодного взгляда, ушёл – куда глаза глядят.

Судьба, словно испытывая его, привела его в услужение к помещику Энгельгардту. Но и здесь, среди барских прихотей, Тарас не оставил своего увлечения – тайком выводил карандашом то пейзажи, то лица встречных. Хозяйка, София, заметив его старания, научила его французской речи, а когда показала рисунки мужу, тот, поражённый, отправил юношу в Виленский университет. Там, под крылом модного портретиста Яна Рустема, расцвёл его дар.

А потом – Петербург, ослепительный и холодный. В 1831 году его руки касались стен Большого театра, расписывая их вензелями и узорами. Но истинный поворот судьбы ждал его позже – в 1836-м, когда на его пути встали Жуковский, Брюллов и Григорович. Они разглядели в крепостном юноше искру гения и поклялись вырвать его из неволи.

Энгельгардт, вложивший в обучение Шевченко немалые деньги, и слышать не хотел о его освобождении. Тогда друзья задумали дерзкий план – лотерею, где разыграли портрет Жуковского кисти Брюллова. Желающих заполучить шедевр оказалось множество, и вскоре нужные 2500 рублей были в руках.

Так, 22 апреля 1838 года, Тарас Шевченко перестал быть крепостным. Двери Академии художеств распахнулись перед ним, и впереди, сквозь тучи невзгод, наконец-то забрезжил свет.

Наследие Кобзаря

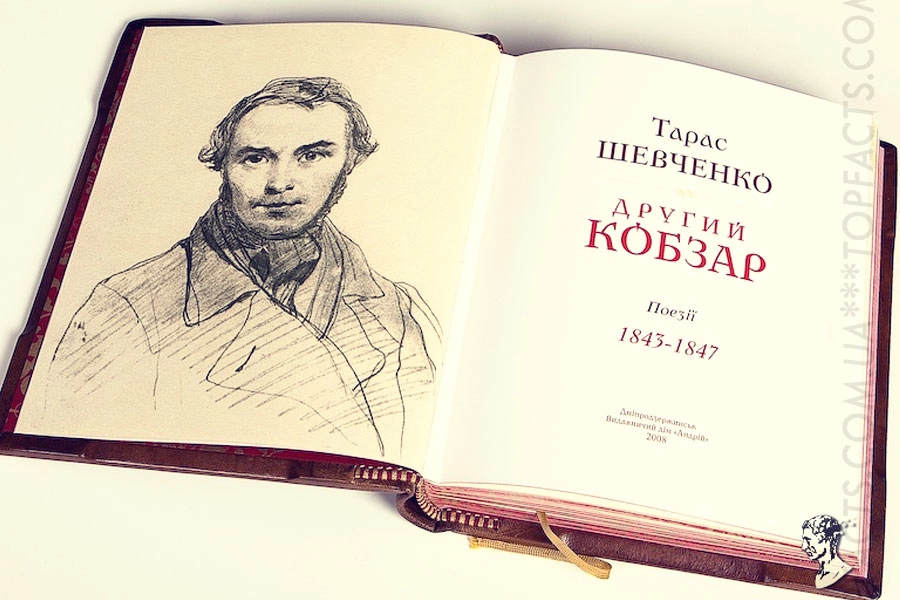

Девять лет, что последовали за освобождением, стали для Шевченко временем творческого горения. В 1840 году из-под печатного станка выходит «Кобзарь» – сборник, в котором голос украинской души зазвучал с небывалой силой. Книга, словно живая вода, всколыхнула сердца читателей и при жизни поэта переиздавалась снова и снова. А спустя два года явился миру грозный и величественный эпос «Гайдамаки», где кровавые тени прошлого вставали из тьмы, напоминая о вольной казачьей славе.

Позже Шевченко пустился в странствие по Украине – повидать старых друзей, вдохнуть степной ветер, услышать родную речь. Тогда родились «Тополя», «Катерина», «Еретик» – строки, выстраданные и выпестованные, написанные на украинском языке так, что сердце земляков отзывалось на них, как на зов крови. Но в холодных салонах Петербурга эти стихи встретили снисходительные усмешки: «Мужицкая простота», – шептали там, не понимая, что в этой простоте – вся глубина народной души.

В 1845 году он снова на Украине. Теперь его перо – острее сабли, слово – жарче огня. «Заповіт» становится криком мятежной души, «Наймичка» и «Кавказ» – горькой правдой о судьбе угнетённых. В Переяславе он берётся за кисть как художник Археографической комиссии и запечатлевает древние святыни – Покровский собор, каменный крест святого Бориса. Каждый штрих – словно попытка удержать ускользающее прошлое.

Но судьба готовила новый удар. В Киеве его старый знакомый – Костомаров, один из вожаков Кирилло-Мефодиевского братства, – вовлёк его в круг вольнодумцев. Шевченко и не подозревал, что это тайное общество, покушающееся на устои империи, пока не грянули аресты. Прямых улик против него не нашли, но в его «Сні» усмотрели дерзкий смех над властью и призыв к бунту.

Приговор был суров: ссылка в Оренбургский край, под надзор солдатских штыков, вдаль от родных степей, где даже ветер казался чужим.

Тайное творчество

«Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было ещё розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом...».

Для Шевченко это было хуже каторги. Лишённый права творить, он задыхался, как птица в клетке. Друзья – Жуковский, граф Алексей Толстой, княжна Варвара Репнина-Волконская – пытались помочь, но смогли выхлопотать лишь разрешение писать письма.

Случайная отдушина появилась во время экспедиции к Аральскому морю. Шевченко, как художник, зарисовывал побережье и острова для официального отчёта. Но стоило кому-то донести, как генерал Обручев получил выговор, а самого поэта отправили в ещё более глухое место – Новопетровское укрепление.

Запрет оставался, но убить в нём жажду творчества было невозможно. Он пробовал лепить из глины, экспериментировал с фотографией – но ни то, ни другое не стало его призванием. Тогда, рискуя, он снова взялся за перо – но уже не стихи, а прозу на русском языке. Так родились «Художник», «Близнецы» и другие повести, в которых сквозь неродной язык всё равно пробивался его украинский дух.

В 1857 году, после настойчивых ходатайств графа Фёдора Толстого, Шевченко наконец освободили. Он мечтал о семье, но судьба, словно насмехаясь, раз за разом рушила его надежды. Тогда он снова погрузился в творчество – и в 1861 году выпустил «Букварь южнорусский», первый учебник на украинском языке.

10 марта 1861 года, на следующий день после своего дня рождения, Тарас Шевченко умер в Петербурге. Но его голос не умолк.

Сегодня его имя носят улицы, площади, школы, университеты. В Оренбуржье, где он томился в ссылке, его помнят особенно: в Орске есть площадь Шевченко, памятник, педагогический институт его имени. В Оренбурге есть музей, посвящённый заточению поэта и художника.

Несмотря на непростую судьбу и гонения, Тарас Шевченко оставался патриотом Родины и понимал, что только в единстве славянских народов их сила. Он критиковал самодержавие - но никогда сам славянский дух. И в день похорон проводить великого поэта в последний путь пришли представители столичной интеллигенции разных национальностей, причём великороссов было большинство.